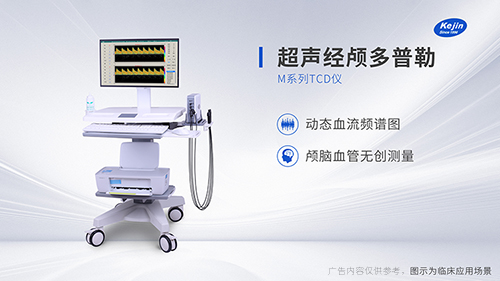

经颅多普勒超声检查时,医生会调整探头,让它对准大脑里不同的深度。这个深度变化,会直接影响检查过程和结果,主要有几个明显特点。

深度和血管位置关系很大。 大脑里的血管并不是都在一个平面上。有些血管位置比较浅,靠近颅骨;有些位置比较深,藏在大脑更里面。所以,要检查哪根血管,就需要把检测深度调整到它所在的大概位置。就像用探照灯找人,得知道人大概在哪个方向、距离多远才行。深度调对了,找到目标血管的可能性就大。

深度不准,结果可能差很多。 如果深度设置没对准血管实际的位置,问题就来了。可能根本找不到想看的血管,仪器接收不到信号。或者,仪器捕捉到的信号可能不是来自目标血管,而是旁边其他血管的“声音”。这就像收音机调错台,听到的不是你想听的节目,结果自然就不准了。深度稍微差一点,测到的血流速度数值可能就有变化,影响医生对真实情况的了解。

深度变化,信号强弱也跟着变。 超声波从探头发出,穿过头皮、颅骨进入大脑,遇到血管反射回来,这个过程中信号强度会减弱。一般来说,深度越大,超声波需要传播的距离越长,信号在传播路径上的损耗也越大。所以,检查较深部位的血管时,接收到的回波信号常常比浅表血管的信号弱一些。信号弱了,仪器分析起来可能就没那么清晰、稳定。医生需要更仔细地调整仪器设置,才能获得比较清楚的图像和数据。

不同的人,深度也不同。 每个人的脑袋大小、颅骨厚度、血管具体走行位置都有个体差异。所以,检查时那个“合适”的深度,并不是一个固定不变的数字。对这个人合适的深度,换一个人可能就不太合适了。医生需要根据每个人的具体情况,在检查过程中不断尝试和微调深度,才能找到清楚显示目标血管信号的那个位置。这个调整过程非常依赖医生的经验和操作技巧。

深度选择是检查的关键步骤。 医生在操作时,会仔细参考标准图谱,了解不同血管通常所处的大致深度范围作为起点。但更重要的是,他们会一边看仪器屏幕上的信号波形,一边听多普勒血流的声音,同时小心地移动探头和改变深度。当找到清晰、典型的血流信号和声音时,说明深度基本调对了,这时才会记录数据。这需要医生的经验和耐心。

总而言之,经颅多普勒超声检查中,检测深度的不同选择直接关联着能否定位目标血管、获得信号的质量好坏以及数据的可用性。理解深度变化带来的这些特点,有助于我们更好地认识这项检查是如何细致进行的。